出于对一带一路国家的兴趣,我们选择了“高加索三国加哈萨克斯坦世遗风采”的旅行团。七八月份正是可以避开北京的酷热,又可以享受这几个北方高山国家相对干燥凉爽气候的季节。我们于7月下旬踏上了西北的征程。

在16天的行程中,我们穿行在中亚的高原和高加索地区南部的山脉与平原之间,在哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚和亚美尼亚四个国家的七个主要城市(包括努尔苏丹、阿拉木图、巴库、姆茨赫塔、哥里、第比利斯、埃里温等)和数个小镇(包括西格纳吉、古尔贾阿尼、迪利然和舍基等)停留游览,参观了六处世界文化遗产[注1]及诸多的数百年以至上千年的教堂、修道院和古城堡;登上多座著名的高加索山峰,饱览壮观美丽的雪山风景和波澜起伏的绿色崇山峻岭;品尝丰富的高加索美食和美味的格鲁吉亚美酒。更重要的是,在与四个国家的当地导游接触中,从他们的身上,感受他们的民族气质、爱国情结和热情友好。

此行的收获超出了我们的预期,行程内涵之丰富,让我们回味无穷。这些国家虽然独立的时间较短,但悠久磨难的历史、顽强不屈的民族精神、浓厚的宗教氛围与虔诚的宗教信仰,数不清的古老教堂建筑,还有壮观美丽高加索自然风光…,给我们留下深刻的印象,感觉他们国家虽小,但在历史上的位置却不可忽略、呈现的精彩不能被遗忘。

这四个国家,都是前苏联的加盟共和国,都独立于苏联解体后的90年代初期,又都地处历史上的陆地丝绸之路。哈萨克斯坦与其他三国不同的地方,一是更位于中亚的内陆地区(但也与三国隔里海相望);二是面积有272万平方公里,为世界面积第9大的国家。其他三个国家则是在外高加索地区(大高加索山脉以南),面积很小。阿塞拜疆8.66万平方公里、格鲁吉亚6.97万平方公里、亚美尼亚则为2.98万平方公里。在当今世界舞台上,几乎很少有这几个国家的声音。我们对他们的过去与今天也知之甚少。然而,一路上的景点参观、导游的介绍和互动,让我们了解了这些国家的亮点和曾经的辉煌与沧桑,例如:阿塞拜疆是世界上最早(1846年)、工业开采石油和天然气的国家;格鲁吉亚在六千多年前就开始酿制葡萄酒,是红葡萄酒酿造的发源地;亚美尼亚是世界上第一个将基督教定为国教的单一宗教国,也是传统丝绸之路贸易的最后辉煌缔造者。我们从巴库的老城和现代化城新城看到了阿塞拜疆得益于其丰富的石油和天然气资源和开采;从格鲁吉亚沿途大面积的葡萄园、巨大的地下酒庄和国家博物馆珍藏的数千年酿酒陶罐,了解格鲁吉亚的酿酒历史;从亚美尼亚面积不大的山国里数不清(据说有上千座)的教堂和教堂内的庄重宗教仪式感受这个国家浓厚的宗教文化、了解他们曾经短暂辉煌长期忍辱负重的历史;从哈萨克斯坦新旧首都的面貌目睹这个国家在苏联解体后摆脱困境、持续稳定的发展。

一、悠久沉重的历史岁月、强国欺凌的不屈民族

阿塞拜疆、格鲁吉亚和亚美尼亚一般被称为高加索三国,位于南高加索的黑海与里海之间,更重要的是,这三国的地理位置在亚欧的交界处,不仅直接控制两大海洋,而且是东西方交汇的十字路口,自古以来,一直是主要宗教争夺的焦点,同时又是大国地缘政治角逐和博弈的战场。此外由于领土、民族宗教等原因,三国相互之间又有着理不清的瓜葛与纠纷,这就注定了这几个国家历史的久远与磨难。

目前这几个国家都是经济社会发展相对落后的小国,但是他们都有过自己的辉煌,(尽管多数是短暂的)。由于大国的入侵和吞并,他们一直都在大国的挤压中生存,在此过程中,顽强不屈的追求独立。

1、阿塞拜疆由于地处东欧、南欧、西亚-北非、中亚的四通要道,历史上一直是外来势力争夺和征服的对象。在公元前6世纪起,就被波斯帝国统治。公元11~13世纪期间形成了阿塞拜疆民族。13~14世纪期间阿塞拜疆屡遭土耳其和蒙古人的入侵。16~18世纪重归波斯萨法维帝国统治。19世纪初,由于在里海发现和开采石油,使阿塞拜疆成为现代石油工业的故乡。1860年,世界石油供应的90%来自巴库的油田。石油引来了外资,成为阿塞拜疆的财富,同时进一步使阿塞拜疆成为周边大国争夺的目标。19世纪上半叶,两次俄伊战争后,伊朗战败,使阿塞拜疆北部被并入俄罗斯帝国,南部则仍被伊朗统治。1917年俄国革命爆发后,高加索地区被奥斯曼土耳其和英国占领。苏俄为退出战争,将南高加索地区割让给土耳其。一战结束后,英国替代土耳其占领了包括巴库在内的北阿塞拜疆。 1918年阿塞拜疆宣布成立阿塞拜疆民主共和国,但两年后,苏俄重新占领北阿塞拜疆,建立了苏维埃社会主义共和国。1936年阿加入苏联加盟共和国;1991年宣布独立。由于长期受伊朗统治,阿塞拜疆大多数人信奉伊斯兰教。

阿塞拜疆与邻国亚美尼亚一直存在着纳卡领土争端[注2]。由于俄罗斯长期支持信仰基督教的亚美尼亚人,而土耳其则支持信仰伊斯兰教的阿塞拜疆人,导致阿塞拜疆不仅与邻国亚美尼亚紧张,而且与俄罗斯关系疏远。此外,在美欧与俄罗斯对阿塞拜疆油气资源和油气管线的争夺中,由于阿塞拜疆的油气资源开发权大多落入欧美石油公司手中,因此阿与俄的关系即若即离,非常微妙。拥有丰富石油资源的阿塞拜疆也只能在大国的争夺和挤压下小心生存。

2、被称为“上帝后花园”的格鲁吉亚在4万年前的旧石器时代就有了人类活动,四千至八千年前的青铜时代就出现了先进的农耕文明。我们在格鲁吉亚国家博物馆里看到了八千年前酿制葡萄酒的陶坛子,也看到了六千年前制作的精美金器和首饰,说明格鲁吉亚在那时已具有先进的冶金制造技术。

公元前4~6世纪,格鲁吉亚建立了封建国家;6~10世纪基本形成了格鲁吉亚民族;8~9世纪建立了卡赫奇亚等王国,并持续数个世纪。11~13世纪建立了统一的中央集权制国家。从13世纪以后,格鲁吉亚不断遭受外部的侵入:13~14世纪受到帖木儿帝国的侵袭;16~18世纪,被波斯和土耳其占领。19世纪初俄军战胜波斯后吞并了高加索的大部分汗国;19世纪末俄土战争后,沙俄完成了对包括格鲁吉亚在内的高加索的征服。20世纪初,格鲁吉亚苏维埃社会主义共和国成立,之后作为联邦加入苏联。1989年格鲁吉亚人民示威游行,要求独立,被苏联武装镇压。苏联解体后,格鲁吉亚于1991年宣布独立。

2008年8月,苏格之间为争夺南奥赛梯的控制权而爆发了战争[注3],战争结束后,占格鲁吉亚领土20%的阿布哈兹和南奥赛梯被独立出来。由于历史的领土原因和苏联时期斯大林的清洗政策,使格鲁吉亚人对斯大林这位老乡和俄罗斯仇恨有加。格鲁吉亚国家博物馆内灯光昏暗的苏联厅,展示内容近乎血泪控诉。我们在哥里-斯大林的故乡参观了苏联时期修建的斯大林博物馆和第比利斯地下印刷所原址(外观),博物馆前的斯大林塑像是2010年在哥里市中心广场上被推倒后挪到博物馆的。格鲁吉亚导游告诉我们,政府关闭了印刷所,只有中国旅行团对参观斯大林博物馆有兴趣。在从十月革命到斯大林去世的时间内,约八分之一的人口被枪杀放逐,且多为精英。苏联解体时,98%的格鲁吉亚人公投独立。我们的导游仅30岁出头(是2005年的世界散打冠军和北京师范大学中文系的研究生),曾在2008年亲身参加了苏格战争,他的言语中洋溢着强烈的民族自强与爱国情怀。尽管格鲁吉亚是典型的亲西方国家,但是我们的导游体现出对中国的友好和对中国改革开放成就的认可。

3、同样位于亚洲与欧洲交界处的高加索内陆国家亚美尼亚,其民族在公元前5世纪就基本形成,并建立了统一的亚美尼亚王国。2500年前的亚美尼亚,其疆域曾一度包括高加索地区和土耳其东部的广大区域(当地导游说有大约30万平方公里)。但在外族数百上千年的持续入侵和压迫下,不断缩小,直至今天的不足3万平方公里。

公元前95年至前65年期间,在提格兰二世统治下的王国,是亚美尼亚最辉煌的时代,亚美尼亚成为当时西亚最强大的国家之一,其疆域从里海、地中海一带一直延伸到埃及。但这段辉煌却是短暂的。公元1世纪左右,亚美尼亚先是沦为罗马帝国的一省,之后又成为波斯安息帝国的保护国。公元224年波斯萨珊王朝灭安息王朝后的200年间,亚美尼亚一直被波斯人统治。公元301年,为了不被波斯人的拜火教同化,亚美尼亚梯里达底三世将基督教定为国教,从而使亚美尼亚成为世界上第一个基督教王国(同时也在一定程度上体现了波斯人的包容)。公元405年,亚美尼亚文字被发明。在受波斯统治的数百年间,东亚美尼亚爆发了数次反对波斯的全民起义,在一定程度上争取到自治地位和保持基督教信仰。公元7世纪,阿拉伯战胜波斯后,入侵亚美尼亚,并强迫亚美尼亚人改信伊斯兰教,但未成功。公元9世纪,亚美尼亚被塞尔柱和土耳其夹击,最后被拜占庭征服,大批亚美尼亚人迁移至地中海东岸(西亚美尼亚),建立了卢比尼王朝。拜占庭统治结束后的一段时间,塞尔柱土耳其继续统治亚美尼亚,直至11世纪蒙古人入侵并统治。12世纪,由于亚美尼亚人对十字军提供帮助,阿拉伯人征服了亚美尼亚王国,从而结束了卢比亚王朝,之后亚美尼亚完全丧失主权。19世纪上半叶,沙俄从土耳其手中买回东亚美尼亚。

一战期间,因担心亚美尼亚人叛乱,奥斯曼土耳其对居住在帝国控制区内的亚美尼亚人进行了种族大屠杀,死伤人数高达150万人,导致数以万计的亚美尼亚人逃亡海外。一战结束后,亚美尼亚刚从土耳其独立后,很快又被土耳其夺回,直至1920年,亚美尼亚建立苏维埃政权,并于1922年加入苏联,1936年成为苏联加盟共和国之一,直至1991年亚美尼亚脱离苏联,再次独立。与以色列一样,现境外的亚美尼亚人多于境内的人数。

在阿塞拜疆境内的亚美尼亚族人占75%的纳卡地区,既是与阿塞拜疆有争议的领土,更是苏联和土耳其等大国角逐的筹码。大国之间的交易加剧了阿塞拜疆与亚美尼亚两国之间新仇旧恨。在我们参观离土耳其边境很近的霍尔拉普深坑修道院(KHOR VIRAP)时,当地的导游特意指着远方可见的亚拉腊高峰说,这座山曾经是亚美尼亚境内最高的山峰(传说是诺亚方舟最后停靠的地方),结果被苏联划给了土耳其。他的语气中充满了忧伤、忿愤和无奈。

4、拥有丰富石油资源的哈萨克斯坦,北起西西伯利亚平原,与俄罗斯连接;南至天山山脉,东至阿尔泰山,与中国新疆和中亚国家相邻;西濒里海,与外高加索国家隔水相望。幅员辽阔的哈萨克斯坦是中亚的区域性大国。相比上述外高加索三国,哈萨克斯坦的历史要短很多。作为一个北方游牧民族,公元15世纪末才建立哈萨克汗国,16世纪初形成哈萨克部族。18世纪中叶,哈萨克斯坦的三个玉兹自愿归附中国清朝统治。18世纪后半叶,俄国趁清帝国衰于鸦片战争,强占了清帝国的大片土地,以致今天哈萨克斯坦的大部分土地归俄国所有。20世纪,哈萨克斯坦成为苏联加盟共和国之后,实施苏联推行的一系列政策,在工业上成为苏联军队的后勤基地之一,苏联最大的航天基地就建在哈萨克斯坦(迄今仍租用);在农业上实现农业集体化。当1928年~1932年遭受饥荒时,导致数百万人死亡。我们在哈萨克斯坦国家博物馆里看到了记录这段经历的大量照片和介绍。基于地缘政治的考虑,苏联解体后,哈萨克斯坦为保持经济的持续发展,仍在相当程度上向俄罗斯靠近。1997年,还特意将首都从哈族人集中、靠近中国的阿拉木图迁移至俄族人集中、靠近俄罗斯的阿斯塔纳(后改为努尔苏丹)。

二、众多的教堂修道院、虔诚的宗教信仰

此行的主题是“世遗风采”。 根据联合国教科文官方网站的最新资料,高加索三国共有9处世界文化遗产,这9处中,有7处是教堂修道院。哈萨克斯坦有5处(2处文化遗产、3处自然遗产)。

在哈萨克斯坦,我们并没有参观世界文化遗产(可能在飞机上从我国与哈萨克斯坦共享的两处自然遗产飞过[注4])。但是在外高加索三国,我们参观了全部9处文化遗产中的6处。这6处遗产基本上以历史教堂建筑群为主,或是包含修道院教堂在内的古城堡和历史中心。除此之外,还参观了一些虽非世界文化遗产、但却是本国文化遗产的教堂修道院。

1、教堂修道院构成高加索三国世遗风采的主要内容

在格鲁吉亚,我们入内参观了被列为世界文化遗产的季瓦里东正修道院(JVARI MONASTERY--公元4世纪)、斯维特特斯克韦里-生命之柱大教堂(SVETITSKHOVELI PATRIARCHAL TEMPLE--公元4世纪)、姆茨赫塔主显教堂(SAMTAVRO MONASTERY--公元11世纪)和非世遗的盖尔盖提斯撒梅巴圣三一教堂(GHERGHETI TRINITY--13世纪)、圣尼诺修道院(BODBE--公元前4世纪)、第比利斯的金顶圣三一大教堂(SAMEBA TRINITY--20世纪)和城堡要塞内的圣尼克乐思教堂(SAINT NIKOLOS--12世纪)等7个教堂修道院;在亚美尼亚,我们入内参观了被列为世界文化遗产的哈格帕特修道院(HAGHPAT MONASTERY--公元10世纪)、格加尔德岩石修道院(GEGHARD MONASTERY--公元4世纪)、埃奇米阿津主座教堂(MOTHER SEE OF ETCHMIADZIN--公元4世纪)、兹瓦尔特诺茨主教堂考古遗址(ZVARTNOTS CATHEDRAL--公元7世纪)和非世遗的霍尔拉普深坑修道院(KHOR VIRAP MONASTERY--公元7世纪)、塞凡修道院(SEVAN MONASTERY--公元4世纪)和加尼神庙(GARNI PAGAN TEMPLE--公元前3世纪)等7个教堂修道院;在阿塞拜疆,我们游览了被列为世界文化遗产的巴库老城、舍基历史中心和沙马基聚马清真寺(8世纪)。在哈萨克斯坦在哈桑塔纳,我们入内参观了哈慈拉特苏丹清真寺(2014年)。一路沿途,尤其是在亚美尼亚和格鲁吉亚,所见教堂和修道院更是多的数不清。

格鲁吉亚的季瓦里东正教堂、生命之柱大教堂和姆茨赫塔主显教堂是与格鲁吉亚曾经的首都姆茨赫塔古城一起被列为世界文化遗产的。这些教堂是高加索地区中世纪宗教建筑的杰出典范,展示了当时东格鲁吉亚卡特里(KARTLI)古王国(公元前3世纪~公元5世纪)极高的艺术和文化水平。

姆茨赫塔古城和这些教堂,处于丝绸之路上的交汇之处,受到罗马帝国、波斯帝国、叙利亚、巴勒斯坦和拜占庭等不同文化的影响,古城和教堂的建筑风格将本民族的建筑艺术与上述多种文化相融汇。这三处教堂是姆茨赫塔古城最重要的纪念性标志建筑。教堂内部丰富的圣象壁画是数个世纪珍藏的宝贵资产。精致、生动的圣像;精美的金箔装饰和完好的保存令人印象深刻。

此外,这三座教堂也因为不寻常的宗教历史故事而具有特别的意义,使之自古以来一直是格鲁吉亚的宗教中心。在“生命之柱”大教堂的中心,有一个长方的玻璃木柜。导游介绍说,因里面保存着基督的圣袍,而被当时的国王命名为生命之柱教堂。教堂内有几代国王和王室成员的墓碑。公元4世纪建造的季瓦里教堂,因保存着曾经引领格鲁吉亚皈依基督教的传教士圣尼诺的木制十字架而更加重要。这个十字架是国王受到感化而信奉基督教后专门建造的。教堂面积不大,但是顶部小窗口射进的强烈的“耶稣光”照在高大的十字架和烛光闪烁的烛台上,给人以庄严和神圣之感。我们的导游乔治不厌其烦的向每一个客人讲述着教堂的历史。拥有如此厚重历史的教堂,使姆茨赫塔古城成为见证基督教传入高加索山地区之后的社会、政治和经济演变的重要文化遗产。

亚美尼亚的哈格帕特修道院、格加尔德岩石修道院和埃奇米阿津主座教堂及兹瓦尔特诺茨考古遗址,分别被联合国教科文组织列为三处世界文化遗产。亲临这三处世界文化遗产,我们不仅领略教堂建筑与周围风光之美,更从中感受到它们的价值和意义。

哈格帕特修道院和萨那欣修道院建筑群(因交通事故未能前往,十分遗憾)的主教堂建于991年,之后不同风格的教堂和修道院后续建成,形成建筑群。当时是亚美尼亚基乌里克王朝(公元10~13世纪)繁荣时期。作为重要的学府,该修道院对基督教的传播起到重要作用。同时,建筑群风格融汇了拜占庭和高加索本土传统建筑风格,代表了当时(10~13世纪)亚美尼亚宗教建筑的顶尖水平。这两个修道院的对称和谐,与周围秀丽的山区风景完美融合。站在山巅的黑色浑厚的哈格帕特修道院建筑群前,可以领略其上千年的沧桑。

矗立在岩石之中的格加尔德岩石修道院建筑群,建在阿扎特山谷入口处的悬崖绝壁,与周围美丽的自然景观浑然一体,是亚美尼亚中世纪建筑的巅峰之作,也是中世纪亚美尼亚的文化和宗教中心。

一千多年前,建造者凿开岩石修建的这座极为复杂的修道院包括一座中心教堂、两座岩洞教堂、一座王宫寝陵和很多使徒居住的小石屋(CELL),曾被称为石窟修道院(MONASTERY OF THE CAVE)。这个史诗般的建筑群包含了从4世纪到13世纪不同时期的杰作,主教堂在13世纪才完成。这个教堂群的价值不仅在于其岩石修凿的工程技术和典型的中世纪亚美尼亚修道院建筑艺术,还在于教堂内保存着据说是耶稣受难时伤害耶稣的矛头(修道院因此被称为“矛头修道院--MONASTERY OF THE SPEAR”)。导游特别向我们介绍了主教堂门前的矛头图案。最初的修道院也是在亚美尼亚皈依基督教后,由圣乔治资助修建的。在参观修道院时,我们遇到了隆重的婚礼仪式。一对新人和参加婚礼的客人都是盛装出席,让这个上千年的古老修道院充满了生机和活力,很有穿越感。

埃奇米阿津主座教堂及兹瓦尔特诺茨考古遗址是亚美尼亚三处世界文化遗产之一。“埃奇米阿津”意为“耶稣降临之地”。将主教堂和考古遗址放在一起的原因是埃奇米阿津市在石器、青铜器和铁器石器就有人类居住,包含宫殿、教堂、浴室等在内的考古遗址就是在埃奇米阿津教堂的附近。最早的文字记载中提到了公元前7世纪乌拉尔图王国时期的埃奇米阿津。这里的亚美尼亚人生活持续至今,没有间断。在异敎神庙遗址上建造的埃奇米阿津圣母主教堂(MOTHER SEE OF HOLY ETCHMIADZIN)、圣格雅内(THE CHURCH OF SAINT GAYANE)教堂等数个教堂、大片墓地以及占地18公顷的兹瓦尔特诺茨考古遗址都曾是埃奇米阿津城市社区的一部分,一同被列为世界文化遗产。

由当时的国王和基督教光明使者圣乔治(THE ILLUMINNATOR)支持、于公元301~303年建造的埃奇米阿津圣母主教堂,是亚美尼亚的第一座教堂,不仅标志着亚美尼亚将基督教定为国教的开始时代,而且其建筑结构艺术对于亚美尼亚以及整个基督教建筑都有重要的贡献,之后对拜占庭国家、中欧以及西欧国家的宗教建筑都产生了重要影响。该区域的其他教堂也是早期基督教和亚美尼亚建筑的典范,之后传播至亚美尼亚其他地区和西亚。至今埃奇米阿津都是亚美尼亚基督教门徒派的宗教与行政总部。据说,教堂的宝物馆内保存着诺亚方舟的木片。今天的埃奇米阿津圣母主教堂还在修建中,我们在旁边的一个洗礼教堂内又赶上了一个神父主持的家庭仪式。已是残垣断壁的兹瓦尔特诺茨考古遗址上仍矗立的罗马式大柱、一个个清晰可见的浴室房间框架和曾经酿酒的深坑…,都让人联想曾经这个地区的规模与生产力水平。

被列为世界文化遗产的阿塞拜疆舍基历史文化中心,有一座公元一世纪建造的神庙式建筑,罗马式大圆顶的外形比我们在格鲁吉亚和亚美尼亚所见到的更为简朴完好。如今这座建筑已经是民俗艺术博物馆,里面摆满了有年头的历史物件。在信仰伊斯兰教的阿塞拜疆,即使这么早的异教徒建筑,也不会被人重视。

我们参观的另外一些教堂、修道院和神庙,虽未被列入世界文化遗产,但其独特的价值和古老建筑的历史感,仍给我们留下深刻印象。

格鲁吉亚的安南努利城堡教堂,坐落在阿拉格维湖半山之上,13世纪曾是ARAGVI封建王朝领主的居住地和军事要塞。由于包括教堂在内的整个城堡保存完好,且与山下湖景相辉映,和谐美丽,被LONELY PLANET旅游指南作为高加索三国一书的封面照。

西格纳吉小镇附近的BODBE女修道院是当时的米利安国王在4世纪为纪念圣尼诺建造的,修道院内安葬着引导格鲁吉亚皈依基督教的圣尼诺。教堂内悬挂着大幅尼诺圣像和很多珍贵的宗教壁画。这里曾是培养贵族女孩的寄宿学校,14世纪后,修道院的主教则是当时王国(KAKHETI KINGDOM)的军事与行政最高指挥官(COMMMANDER)。修道院的建立使这个地区成为重要的宗教和文化中心。16世纪,修道院遭到波斯萨菲王朝的破坏,之后重建了神学院,并成为格鲁吉亚最大的宗教书籍保存地。

距离斯大林故乡哥里10公里的乌普利斯齐赫岩城,在公元前15~16世纪就有人类居住、公元前5~6世纪时曾是当时有声望部族首领居住的城堡。岩城上,有议事的会堂、接待大厅、剧院、酿酒的大屋和教堂,还有数十米的地下逃生通道。在如同土耳其卡帕多奇亚的岩窟教堂一样的洞穴山坡顶上,矗立着保存完好的教堂,半山腰部还有数个曾经是教堂的洞穴。

我们艰难的小心翼翼的爬到岩城顶部,在风刮的几乎站不住的陡峭悬崖岩壁上,感受城堡的难攻和光顾教堂的艰辛。格鲁吉亚首都第比利斯市内的圣三一教堂是才建了15年的新的东正教堂,是一个私人企业家花费了4亿欧元建造的高加索地区最大的宗教建筑。正堂宽敞且装饰奢华、空旷的地下两层,与我们之前看到的其他教堂都不一样,虽然缺乏了历史的意义,但却是第比利斯市内的一个地标性建筑。当地导游说,该企业家的钱虽然赚的说不清楚,但是最后花对了地方。

亚美尼亚的加尼神庙,是亚美尼亚境内乃至前苏联境内唯一一座古罗马时代的太阳神寺庙。如同我们在希腊雅典所见的神庙一样,罗马大柱支撑着整个神庙,高大建筑雄伟依然。神庙前,当地人身着民族服装载歌载舞(因为当天是门徒派的泼水节。为此,我们在来的路上,被沿街的孩子们泼的浑身湿透),充满欢乐气氛。

位于塞凡湖边的塞凡修道院建筑群(SEVAN MONASTERY),其美丽的塞凡湖光风景和简朴但庄重的和谐景色让游人醉美。据亚美尼亚历史学家记载,塞凡建筑群的建造(公元9世纪之前)是因当时国王的女儿和王妃为纪念王子而决心在塞凡湖周边建造30座教堂,这个想法得到了塞凡男修道院院长和未来的教堂主教的支持于资助。我们进入到一个使用黑色材料于4世纪建成的教堂,虽然面积较小,但是依旧是挂满圣像壁画。

位于亚美尼亚与土耳其边境之山巅的霍尔拉普深坑修道院,是一个城堡修道院。在此修道院内的干井中,圣乔治(THE ILLUMINNATOR)被囚禁了13年。当时包括干井在内的教堂很小,13世纪以后,教堂的规模逐渐扩大,并成为亚美尼亚重要的精神(SPIRITUAL)与科学中心。直至17世纪,城堡中心的主修道院才完全建成。因为腰腿不好,我没敢屈膝下到干井内。只能看先生和团友拍的照片了。

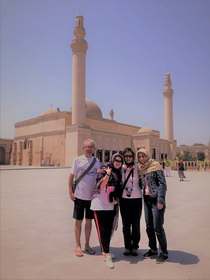

最初始建于8世纪的阿塞拜疆沙马基聚马清真寺,是高加索地区最大的一座清真寺。从清真寺前广场上的大理石碑的碑文看出,这座清真寺曾在1859年和1902年遭到地震损毁,1918年遭到亚美尼亚人的焚毁,2010~2013年重建。我们包上头巾、脱下鞋子进入到新建的大清真寺里面。在宽敞宁静铺着地毯的大厅里,伊斯兰教徒们或是静静地在角落里读经,或是围坐一圈,轻声的谈论,没有喧哗和吵闹。在清真寺前,我们与两位阿塞拜疆的美女导游合影留念。

2、这些教堂修道院的特点和历史价值

参观了这些教堂修道院,我们发现,格鲁吉亚和亚美尼亚的多数教堂和修道院是在公元4世纪、7世纪和11~13世纪间这几个时段建造的。公元4世纪,是早期基督教在西方受到迫害,一些基督教徒沿商道进入高加索地区;亚美尼亚为抵制波斯拜火教而将基督教定为国教;格鲁吉亚建立封建国家,当时的国王支持基督教并皈依基督教的时期; 7世纪是格鲁吉亚民族基本形成、封建王国统治时期;是阿拉伯人强迫亚美尼亚改信伊斯兰教但未成功的时期;11~13世纪是格鲁吉亚建立统一的中央集权制国家的辉煌时期。这几个时间段都是这两个国家没有外来入侵者而相对兴盛、统治者需要通过宗教加强统治、而且有实力建造教堂的时候。这些教堂修道院见证了国家的荣辱兴衰,同时也是培养和形成人们虔诚信仰的地方。我们进入的每一个教堂和修道院,都遇到了身着正式服装的成年人和孩子由神父带领进行宗教仪式。也正是这些仪式和人们所表现出的专注表情,让我们感觉到教堂在他们心中的重要和他们对宗教的虔诚。

我们观察到,格鲁吉亚和亚美尼亚的中世纪所建教堂和修道院,与我们在西方发达国家看到的教堂有多方面的不同,表现在:一是教堂和修道院大多建在较偏远地区的山上,且很多是与城堡相依。周围风景壮观美丽,不像西方教堂大部分是在市中心。我们认为,主要是因为早期基督教为逃避迫害和为专心修行而选择远离城市的偏远山区的原因,当时这些基督使徒被称为“隐士”。我们在土耳其和希腊参观的山顶修道院都是如此。二是这些教堂建筑风格朴实无华,不像西方教堂建筑那样高耸和装饰华丽。我们分析,原因是由于早期基督教教堂都相对简朴。随着时间的推移,不仅教堂越建越高(希望离上帝更近),而且装潢修饰复杂华丽。三是修道院很多,且历史很久,通常与教堂在一起。修道院的作用更多是用于修行、研究和传播。而西方的教堂更多(用于布道)。四是教堂内部均为穹顶,多无彩色玻璃窗,光线从穹顶的圆窗和接近顶部的小方窗口射进。除了华丽的吊灯外,装饰简单,但墙壁上却挂满保存完好、珍贵精美的宗教圣像画,其中很多是金饰的。教堂内没有一排排座椅和讲台,只有几排插满烛光的长台和神父举行仪式的小台;没有众多的信徒坐在长椅上,只有零星的教徒在烛光旁祈祷,或是神父主持的家庭式成年礼仪。表面上这些教堂和修道院看上去差不多,然而,每一个却因其内在所藏和历史意义而不同。

这些教堂从修建到经历上千年的使用,一直保存至今,见证了这些国家的历史,也让人们了解了基督教在最初发展阶段的一段历程。早期基督教在罗马帝国作为异教被禁止,教徒受到迫害而大批迁移至土耳其(例如我们去过的卡帕多奇亚)和高加索地区。亚美尼亚宣布基督教为国教的301年,还早于罗马君士坦丁大帝颁布诏书,允许基督教存在的313年,更早于罗马狄奥多西一世皇帝将基督教宣布为国教的392年。这样我们就可以理解,为什么在仅有数百万人口的亚美尼亚,居然有上千个教堂。而这些教堂挟如此厚重的历史,吸引着历代的人们去祈祷膜拜,形成难以改变和为之奋斗的信仰。不屈民族的信仰是在恶劣的环境中潜移默化形成的。在参观了这么多的教堂修道院之后,我们并没有审美疲劳感,而递增的是历史沉重感。

三、丝绸之路上古城镇的今昔

1、阿塞拜疆是因石油和天然气被最早开发而发展的国家。然而在古代,却是以丝绸和香料而闻名。作为连接东西方贸易的重要通道,不仅在陆地丝绸之路,而且在海上丝绸之路上都起到重要作用。被列为世界文化遗产的舍基历史文化中心曾是当时著名的国际丝绸生产中心。位于大高加索山脚下、古商路上的舍基古城,故尔贾纳河穿城而过。18~19世纪的蚕种和丝蚕茧贸易给这个地方带来很多财富。来自伊朗萨菲王朝(16~18世纪)、卡扎尔王朝(18~20世纪)和俄罗斯的商人在这里留下了众多历史的痕迹。波斯和俄罗斯风格的商人宅邸建筑群和汗王宫殿成为舍基的文化遗产。虽然18世纪的巨大泥石流毁坏了很多建筑,重建的古城仍有一些建筑作为博物馆向游客展示历史的记忆。我们到达舍基时已是黄昏(午餐和路途耽误了很多时间),仅参观了博物馆,未能去街上欣赏客栈与商铺,也未能参观可汗王宫(说是因树倒而维修)。有团友在博物馆里买了纱巾作为纪念。在曾经的丝绸生产中心买丝巾还是有意义的,我咋就没想到呢?(当时光顾着看博物馆了)

外高加索三国,以及中亚的哈萨克斯坦,地处古代陆地丝绸之路,属西段路线[注5](即从帕米尔高原向西,经中亚、西亚到欧洲)。自古以来,这是一条人类迁徙、贸易商品交换、宗教信仰传播与科学文化交流的主要通道。沿途诸多的城镇因此而建立和繁荣。我们此行经过和停留的城镇中,阿塞拜疆的巴库、舍基和沙马基、格鲁吉亚的姆茨赫塔和第比利斯、亚美尼亚的埃里温等城市,都曾是丝绸之路上的重要城镇。

沙马基是阿塞拜疆沙马基区的首府,距现在首都巴库西部100多公里,曾是希尔凡王朝(12~16世纪)的首都,也是古丝绸之路上的重镇,以制作地毯而闻名,后因地震和战乱迁都巴库而荒漠。目前仅保留了8世纪建造(后重建)的清真寺。此外还保留着一个苏菲教士曾经修行的洞穴和为他在悬崖上修建的圆形陵墓。

阿塞拜疆现在的首都巴库,是一个非常美丽的城市。其被古城墙包围的老城、拥有千年历史的少女塔和希尔凡王宫、在里海沿岸建立起来的现代化新城,以及城市内展现出来的不同时期、不同民族文化的建筑和历史纪念碑,都使巴库充满魅力,让游客流连忘返。这个自旧石器以来就有人类居住的地方,因濒临里海,并拥有大港口而成为外高加索第一大城市和交通枢纽。19世纪因最早开始工业采油而成为著名的石油城。巴库临里海西端的地理位置和拥有的港口使其在古代丝绸之路和当今一带一路上起到重要的作用。因陆地运输的艰难、耗时和高成本,因此利用巴库的港口横穿里海至哈萨克斯坦,也是一个重要的经济选择。商品运输和交换带来了宗教的传播和文化的融合。巴库城因保存了历史上多种文化延续性的建筑而被列为世界文化遗产。

我们在巴库老城的古石板路、新城内文化氛围浓厚的街道和里海边的滨海大道上漫步,强烈的感受到民族文化与现代文化的融合。不论是建筑、还是公园,都体现出阿塞拜疆的历史文化特点,比如以火焰形状建造的三座现代化大厦(FLAMING TOWER)和以火神庙内不灭的火焰,表示石油天然气的开采和祖先对拜火教的崇拜;以高台公园内的烈士陵园纪念碑,纪念在1992年与亚美尼亚战争中牺牲的土耳其士兵;在里海边保留的石油钻井机,以纪念1846年巴库是世界最早发现石油的地方等。在最早钻井几十米处有一仍在开采的油井,日产一吨。古城、新城、海边、公园让我们感受到巴库厚重的文化和现代化发展的程度,和将悠久历史的老城与精心设计的新城市的完美结合。在里海边的大道上,几个来自伊拉克的男女青年主动要与我们合影留念。

2、格鲁吉亚是丝绸之路上联通亚欧大陆南北方向的重要节点,是黑海里海之间唯一陆地通道,也是亚欧草原民族南下的必经之路。在这条重要的通道上,格鲁吉亚拥有几千年酿制历史的美味葡萄酒也成为重要的商品。

被列为世界文化遗产的格鲁吉亚姆茨赫塔古城,位于库拉河与阿拉格德河交汇处,交通便利,是古代丝绸之路上的重要一站。其历史可以追溯到公元前2000年。格鲁吉亚的文字和基督教会的起源都与这座城市有关。从公元前4世纪至公元5世纪期间,姆茨赫塔是卡特里王国(伊比利亚)的首都。公元6世纪格鲁吉亚的首都迁至第比利斯之后,姆茨赫塔仍是格鲁吉亚重要的宗教和文化中心之一。正是由于姆茨赫塔处于丝绸之路的商道上,货物的交换流通、宗教的传播,加之美丽的风景,使得来自罗马帝国、波斯帝国、叙利亚、巴勒斯坦和拜占庭等国的商人带来了不同文化元素,格鲁吉亚人将本民族的的文化与这些不同风格的元素相结合,修建了多元文化的建筑,尤其体现在教堂、修道院和商宅的建筑上。这对于我们理解为什么姆茨赫塔能够成为基督教在格鲁吉亚最早的落脚之地和宗教文化中心的原因了。保存完好的古城墙、宽阔光亮的石板地、历史悠久的宗教建筑、红顶绿藤的民居、鳞次栉比的商铺和琳琅满目的小商品..,让游客充分享受着异国风情之美。

格鲁吉亚现在的首都第比利斯有6000多年的人类居住历史,建城于公元前4世纪,建都于公元5世纪。也是由于第比利斯位于丝绸之路商道上的库拉河边,而成为欧亚贸易往来和多元文化的中心城市。公元7世纪,阿拉伯人占领了第比利斯,并在此维持阿拉伯帝国的统治长达400多年。公元12世纪(1122年),格鲁吉亚国王大卫收复第比利斯,建立统一的格鲁吉亚王国,再次定都于此。国王请亚美尼亚建筑师和商人居住在第比利斯,在古老的教堂旁修建了王宫。在大卫及其后代的统治时期,第比利斯繁荣发展,人口大幅增加,直至13世纪蒙古人的入侵。

在第比利斯游览,丰富的人文和美丽的自然景观,给人以享受:流经全市的库拉河、横跨河两岸的玻璃钢骨鱼型和平大桥、古老坚固的城堡、不同建筑风格的诸多教堂、颇具规模且仍在营业的圆顶硫磺温泉浴室(城市选址始于温泉。可惜我们未能入内体验)、文化氛围浓厚的步行街、屹立于山顶要塞旁霸气的“格鲁吉亚之母”大型雕像、库拉河边岩壁上骑在马背上居高临下的“格鲁吉亚之父”铜像、建于19世纪的自由广场及周边的诸多博物馆和苏联风格的市政建筑…,完美融合了历史与现代文明,向人们展示了多姿多彩的美丽城市风光,让我们感到这个城市历史的厚重、内涵的丰富和人民对这个城市的付出与爱护。在通往城堡的上山途中,我们又遇到了来自阿富汗的两个游客,他们也主动与我们合影留念。我们利用自由活动时间自行参观了格鲁吉亚国家博物馆,在无数珍藏的展品中,看到了格鲁吉亚为之自豪的象征六千年前酿酒历史的酿酒大陶罐。博物馆内考古文物中一百八十万年前的头盖骨显示了格鲁吉亚西部曾是非洲之外最早的人类居居住地,对我们了解人类起源是一个新的发现。

有“红酒小镇”之称的西格纳吉小镇位于格鲁吉亚东部最大的葡萄酒产区--卡赫季州。依山而建的小镇,被28座烽火台(瞭望塔)连接的城墙环绕(城墙是16世纪时为防外侵者所建)。最初是丝路上来往欧亚的商人和工匠们的居住之地,后逐渐发展,加之安葬圣尼诺的BODBE女修道院就在小镇附近,修道院和小镇成为行政中心。当时,教堂修道院也利用当地种植的葡萄酿酒和藏酒。沿着长长的城墙,我们登上挂有格鲁吉亚国旗的城堡,从高处俯瞰小镇风景,一座座红顶房屋在绿色的葡萄园中点缀。我拍下的一张经典照片是格鲁吉亚导游威武的站在城堡之巅,旁边是迎风飘扬的格鲁吉亚国旗。在风景如画的小镇里,我们漫步在有数百年历史的石板路上,欣赏街道上小商铺的精美工艺品和用鲜花与葡萄藤装饰的民居宅院。难怪有人称小镇为浪漫小镇。

在西格纳吉小镇的附近,我们参观了卡赫季州古尔贾阿尼的葡萄酒庄。作为世界葡萄酒的发源地,格鲁吉亚境内的18个葡萄原产地保护区,其中14个都在卡赫季州。据导游介绍,格鲁吉亚有500多种葡萄。传统的酿酒工艺是将葡萄放在深约3米的地窖里发酵。我们参观的隧道酒庄,在16世纪曾是一个国王的粮食储藏库和逃生通道(天然的大山洞)。1997年被一个商人收购后改成酒窖(约有7公里长)。在自然温度仅有11度的隧道酒窖里,我们看到了传统的酿酒工具和地窖、品尝了不同品种的美味干白和干红。晚上入住AKHASHENI酒庄度假村后,导游乔治特意赠送我们每人一瓶红酒,让我们在品尝美味红酒的同时,感受格鲁吉亚人的好客与热情。不仅如此,在格鲁吉亚的团餐,几乎餐餐都有美酒喝。

3、亚美尼亚虽然是没有出海口的高加索内陆国家,但其西北距离里海和东南距离黑海都仅100多公里,处于欧亚交界的重要战略位置。在远久的青铜器时代,这里就是非常重要的人口移动走廊。尤其是在原始印欧人四处扩散的年代,亚美尼亚地区成为印欧人扩散到小亚细亚、欧洲、两河流域北部、大伊朗地区和东方的十字路口。[注6]美丽的塞凡湖在上千年的时间里,见证了丝路上络绎不绝的商队从这里经过。在古代欧亚贸易往来的过程中,亚美尼亚的商人起到重要的作用。他们依托古老的贸易路线,在传统的丝绸之路上生存勃发,成为能够与精明的犹太人有一拼的商人群体。

公元前9-8世纪,亚述帝国进攻两河流域,驱使那里的很多商人向北到达当时被称为乌拉尔图的早期亚美尼亚国家,间接为亚美尼亚带来发展机会。公元前7世纪,亚美尼亚人又借助米底人(古伊朗王国)扩张的道路,打通了连接欧亚大陆两头的东西方贸易通道。希腊化时代的后期(约公元前95年),亚美尼亚在提格兰二世统治的强势时期,沿着扩张的道路,大批移民定居在小亚细亚半岛南部的乞里西亚海岸,建立了小亚美尼亚地区,拥有了进入地中海的港口,进一步扩展了贸易网络。在之后罗马和帕提亚帝国(安息帝国--公元前247年~公元224年)瓜分了西亚大部分地区(亚美尼亚成为帝国之间的缓冲区)的这段时期(公元前54年~公元2世纪左右),亚美尼亚仍受惠于东西方贸易的持续发展。处于东西方交汇的十字路口,亚美尼亚人为商团提供了从亚美亚山区通过高加索进入贵霜帝国控制的地区。公元7世纪后,亚美尼亚人又沿着阿拉伯人的军事线路,向东及向西,分别抵达中亚和北非,进入巴格达、大马士革、开罗等重要城镇。

在13世纪蒙古帝国向欧洲扩张时期,亚美尼亚人商团积极参与蒙古新世界秩序的建立,他们的贸易网络随着蒙古驿站系统的建立而扩大,并从地中海一直延伸至太平洋海岸。他们在中亚国家建立了商行,甚至在中国的元大都、扬州、杭州、泉州和广州都设立了分支机构。当16世纪海上丝绸之路兴起后,亚美尼亚人又成为葡萄牙海上势力的东方同盟,在百年内将商业分支机构扩展到马六甲和澳门,之后顺势进入到由欧洲商船主导的东南亚三角贸易。18世纪,亚美尼亚商人积极活跃于里海南岸到欧洲口岸的丝绸和生丝贸易。此后,远东的亚美尼亚大商人也曾服务于早期香港的英国总督顾问。亚美尼亚商团的足迹还随着西印度公司商船抵达北美十三个州,成为最初在北美当地发展丝织业的人群。总之,如同犹太人一样,亚美尼亚人也在强权帝国的争夺中寻求生存之路,并在国际贸易活动中发挥作用。

亚美尼亚的首都埃里温是世界闻名的古城,位于亚美尼亚西南部的拉兹丹河畔。公元前8世纪是乌拉尔图首领重要的军事要塞,来往于欧洲和印度的商旅路线在此交汇。其重要的战略位置使得埃里温的拥有权一直在波斯人和奥特曼人统治者手上。15世纪成为东亚美尼亚的行政、商业和手工业中心。历史上沿着商路到此的商人和教徒,在埃里温留下了很多遗迹,也伴随着无数战争的的硝烟,将宗教和文化传播。我们在亚美尼亚看到的诸多被列为世界文化遗产的教堂和修道院就是见证。由于时间关系,我们在埃里温仅游览了艺术中心广场。2009年建成的艺术中心(阶梯广场),以阶梯(步行与扶梯)观景台、各种现代艺术雕塑和花卉草地为主要景观,目的是将世界最精华的现代艺术带给亚美尼亚,同时将亚美尼亚的现代艺术经典展示给世界。在阶梯的每一段和每一步,都有世界雕塑大师的的艺术品展示,给人以强烈的新鲜感、艺术感和想象空间。乘扶梯到最高处,可以俯瞰埃里温市容,还可以看到远处的曾经是亚美尼亚的亚拉腊雪山(诺亚方舟停靠处)。广场前端矗立着埃里温城市建筑总规划师的雕塑。遗憾的是,我们没有时间去光顾亚美尼亚历史博物馆--这个最应该参观,而且会让人们更多了解亚美尼亚的地方。

如今,曾经在丝绸之路上扮演重要角色的中亚和高加索国家,也积极响应中国“一带一路”的倡议,希望根据国情,寻求对接“一带一路”发展战略,深化双边与多边的经贸及其他领域的合作。

四、绝美的自然与人文风光

高加索三国与哈萨克斯坦之行,每一处景观和沿途的自然风光都美到令人窒息:气势磅礴的高加索山脉与峡谷、古树成荫和茂密的森林、巍峨的雪山和天然的雪场、草原牧场上成群的牛羊、一望无际的绿色葡萄园和黄色麦田、蓝天白云下的成片红顶房屋村落和城镇、陡峭山巅上中世纪的尖顶和圆顶教堂修道院群、蓝色的湖水和雪山上流至山脚下清澈的潺潺溪水;还有那随时可见的靓女和可爱的孩子…。一路所拍的数千张照片给我们留下美好的旅行纪念。最令人难忘的沿途美景包括,但不限于如下:

从格鲁吉亚首都向北,沿着军事大道[注7],经阿拉格维湖至卡茨别克山的那段路,风景如诗如画,令人陶醉。先是平坦的开阔森林地带,一路与铁路并行;然后进入高加索山脉的环山道路,驾驶技术娴熟的司机师傅在山间窄路上平稳地错车行驶,最高行驶到海拔2300米处的高峰。我们向窗外望去:陡峭岩石山脉被薄薄的绿色覆盖,蓝天飘着白色的云彩,红色或褐色屋顶的民居、大山陡坡散放的牛羊..不时闪过。登上阿拉格维湖半山之上的安南努利城堡的高处,极目远望,景色壮观。

在山间的一处位置极佳的观景台,导游让我们下车拍照。蓝天白云下的崇山峻岭,令人恋恋不舍。同时在观景的几个身着黑袍、包头遮面的阿拉伯妇女,拉着我们与我们合影,尤其希望举着我们摄影师团友的长镜头大照相机拍照。她们与我们给油画般的美景又增添了一抹稀有的人文景观。与她们匆匆的交谈得知,她们来自于伊斯兰宗教最严格的沙特阿拉伯。这真是一次难得的合影。如果不是我们的领队催着上车,我们很想与她们多聊聊呢。

午餐之后,我们分组乘越野车上到卡茨别克山峰的GERGETI 圣三一教堂--这座世界上海拔最高的东正教堂。教堂外的风景令人心旷神怡:山下的卡茨别克小镇全景一览无遗、对面的山峰高耸入云、白色飘逸的云带在山峰间环绕,山巅的黑色教堂屹然挺立、被美景迷住的身着彩色衣服的游客在山巅歇息留影。

从卡茨别克山峰到苏俄友谊墙的这段路程更是美到经典:层叠有错的山脉、不断变幻的云朵、直上直下的悬崖峭壁、绿色岩壁上的红白花色半圆苏格友谊墙、山脚下放牧的牧民、骑马的游客、从山顶飘落的彩色滑翔伞,当然还有那勇敢的站在山巅小道上举着沉重的长镜头照相机的我们的团友..,美景美图好心情,无限风光在险峰。下山后下榻的滑雪(CARPE DIEM)酒店,更是让我们置身于青山雪道的环抱之中,充分享受着高加索山间的美景、清新的空气和舒适的酒店设施。清晨站在酒店阳台上,瞬间大雾过后的雪山日出,让我们感受山间变幻的风云。

在格鲁吉亚东部以盛产葡萄为名的卡赫季州境内行驶的沿途和我们下榻的酒庄度假酒店,也让我们看到格鲁吉亚平原上的美景:一片片的绿色葡萄种植园、一条条通往酒庄的平坦大道、一个个堆着酒坛的葡萄酒庄和被葡萄叶遮盖的民居。途中停车拍照,在郁郁葱葱的山间野草鲜花丛中,惊喜的发现一大群散养的牛群。牛脖子上铜铃响声在山间回响。在舒适的酒庄酒店,我们欣赏清晨洒满金色阳光的葡萄酒庄风光、品尝新鲜的水果、美味的奶制品和各种特色面食。

在亚美尼亚,从哈格帕特修道院所在的阿拉韦尔迪地区到美丽的温泉小镇迪利然、再到亚美尼亚最大的湖泊--塞凡湖这段路上的田园风光和青山绿水,另一番如诗如画的美景。高山陡峭山路途中,导游指着山下一片红顶农舍村庄,介绍说,常年居住在这个村落的村民是早年移民来的俄罗斯人,他们仍坚守中世纪的生活方式,少与外界往来,已经习惯在亚美尼亚的农庄生活。他们非常喜欢喝牛奶,将牛奶作为红酒喝,因此被称为“牛奶人”。晚上我们入住迪利然小镇附近的、曾经是苏联时期领导人疗养地的酒店--一个坐落于红松树林中的苏联式大楼。高海拔的空气清新凉爽、宽敞的房屋和天然的美景,确是避暑的胜地。从迪利然至塞凡湖的30多公里的沿途一路更是风光无限好:黄绿相交的农田在蓝天白云下尤为养眼,远处的青山清晰可见。当海拔1905米、面积达1360公里的塞凡湖映入眼帘的时候,大家都被那宝石般碧蓝湖水的美景惊讶了。站在湖边山上,面对开阔美丽的湖面和上千年历史的尖顶教堂,感受自然与人文遗产的魅力。

此行程中,我们仅在哈萨克斯坦的新首都努尔苏丹(1997年从阿拉木图迁至、2019年3月将阿斯塔纳更名为此)和阿拉木图(1929~1991年为哈萨克苏维埃共和国首都、1991~1997年为哈萨克斯坦共和国首都)两个城市游览,领略了新旧两个首都的发展风貌和自然风光。

在阿拉木图市,我们在果戈里大街的公园内参观潘夫洛夫28勇士纪念碑[注8]和长明火、在阔克托别山顶俯瞰阿拉木图市风光、乘缆车上到海拔3280米的琼布拉克滑雪胜地欣赏雪山风景,在市中心的阿尔巴特步行街散步、在阿拉木图最大的购物商场(Mega)购物,感受到当地人们的休闲生活与幸福感。

在努尔苏丹,我们到以沃克杰特佩斯山和布拉拜湖为主要景观的布拉拜国家公园游览,沿途数小时的车程,是一望无际的牧场草原、农田果园和远处绿树覆盖的起伏山峦。

在市中心,一座座象征着宗教信仰、和平包容、文化多元和经济开放的建筑,向人们展示了哈萨克斯坦的发展活力与人们对美好生活的追求。可以容纳4000人同时做礼拜的白色大理石的哈慈拉特苏丹清真寺庄严而宁静;以不锈钢网格和淡灰色花岗岩为外墙的和平金字塔气派而精美;以“未来能源”为主题的世博园哈萨克斯坦馆,外观设计新颖、馆内展示理念新颖、内容丰富;以体现哈萨克族民族生活的全球首个市内城市圆顶帐篷“可汗之帐”实用而美观;以展示坚强国家政权的独立宫前矗立的顶部有展翅雪豹的独立纪念柱高耸耀眼;以俯瞰全市景观为功能并寓意新生命(神鸟在白杨树上下的金蛋)的105米高的“生命之树”建筑充满艺术的想象力;当然,还有以“北京大厦”命名的中石油建筑和随处可见的华为商业广告。新首都、新面貌,努尔苏丹让我们感受到一带一路上新生城市“生命之树”的活力与魅力。

当回味这段旅程时,当地特色的美食和餐厅也是其他行程中不可比拟的。几乎每一次午餐和晚餐,不论是在很讲究的餐厅,或是在农家小院里,餐厅环境都是文化氛围浓郁、优美舒适;每餐都是正式的一道道当地特色餐食,丰富而美味。格鲁吉亚的特色水煮包子、炸面团等都相当中式。餐厅工作人员也都是热情友好、服务周到。可以从中看出当地旅行社对中国游客的重视和精心接待。我们在四国的每一处地接导游(都是能讲中文的当地人)都以他(她)们的敬业精神和爱国之情给我们留下深刻印象。

巧合的是,当我接近完成这篇游记的时候,看到了最新一期的“环球人文地理”刊物的封面文章,题目是“外高加索三国演义,不应该被世界遗忘的精彩”。我就用这个与我的游记内容完全契合的题目作为文章的结束吧。高加索三国确实具有不同凡响演义,有不应该被世界遗忘的精彩。我将刊物封面拍照发给了我们的格鲁吉亚导游,让他们做好准备,迎接更多的中国游客!

2019年8月23日

注释

[注1]:三个外高加索国家共有9处世界文化遗产。我们参观的六处世界文化遗产分别为:阿塞拜疆的巴库老城、舍基历史文化中心及汗王宫殿;格鲁吉亚的姆茨赫塔历史教堂群(包括季瓦里东正教堂和生命支柱大教堂)、亚美尼亚的哈格帕特修道院、爱奇米阿津与茨瓦尔特诺考古遗址、格加尔德修道院。

[注2]:纳卡领土争端:位于阿塞拜疆境内的纳戈尔诺-卡拉巴赫(简称纳卡),面积4400平方公里,人口18万,其中80%为亚美尼亚族。苏联时期是阿塞拜疆的一个自治州。纳卡的亚美尼亚人一直谋求将纳卡并入亚美尼亚,遭到阿塞拜疆和苏联的拒绝。苏联解体后,阿亚为争夺纳卡爆发战争。1994年,两国就全面停火达成协议,但至今因纳卡领土问题争端,两国仍处于敌对状态。

[注3]:奥塞梯人是外高加索一个民族,多数人信仰基督教。南奥塞梯曾为苏联时期格鲁吉亚共和国管辖下的一个自治州,面积3900平方公里,与俄罗斯人口较多的北奥塞梯之间被高加索山脉分隔,与格鲁吉亚其他地区为库拉河分隔。因历史上原因,南奥赛梯情感上支持苏维埃政府,反对格鲁吉亚。1990年苏联东欧剧变后,格鲁吉亚与南奥赛梯在独立问题上发生冲突,2004年局面再度紧张。由于南奥赛梯地区是重要的能源运输路线,俄罗斯为防止北约东扩,即以南奥赛梯的独立问题牵制格鲁吉亚加入北约的进程。2008年4月,因传出格鲁吉亚可能加入北约的消息,俄格冲突一触即发。2008年8月格鲁吉亚向南奥赛梯开火,俄格双方开战。

[注4]:哈萨克斯坦与我国共享的两处世界,自然遗产为:一是西部天山;二是从长安至天山走廊的丝绸之路。

[注5]:丝绸之路一般分为东段、中段和西段,而每一段又都分为中南北三条路。葱岭是天山、喀喇昆仑、兴都库什三道山脉交汇的帕米尔高原的古称,是丝绸之路中、南两路在喀什汇合后唯一通往西亚的道路,也是自汉武帝以来开辟的丝绸之路必经之地。

[注6]:百度百科:亚美尼亚商人

[注7]:军事大道是唯一的一条从格鲁吉亚通往俄罗斯北奥塞梯的从北至南的古老交通路线。大道全长212公里,是19世纪初沙皇亚历山大为便于苏格物资运输的方便、抵御伊朗的进攻所修。

[注8]:在1941年莫斯科保卫战中,表现英勇的前苏军316潘夫洛夫近卫军步兵师1075团击退德军坦克部队,其中28名为阿拉木图人,后被授予苏联英雄称号。

参考书籍和网站:

《联合国教科文组织的世界文化遗产》、《SIGHTS OF GEORGIA》、《ARMENIA》、《丝绸之路》、百度百科等。